أحمد معلا - نزيه أبو عفش

11 كانون الأول 2014

بصيص ظلام!..

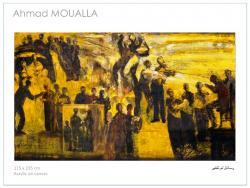

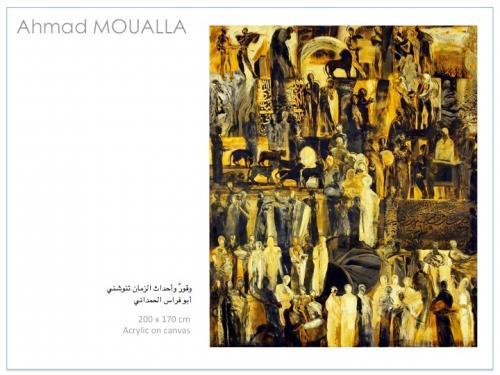

رغم مرور سبعة عشر عاماً على المعرض الاستثنائي لأحمد معلا «تحية إلى سعد الله ونوس» 1997-صالة الأتاسي، دمشق. إلا أن النص الذي كتبه الشاعر الكبير نزيه أبو عفش عن تجربة التشكيلي السوري أحمد معلا في ذاك المعرض، مايزال يحتفظ بكامل أهليته لقراءة العمل التشكيلي للفنان الذي يقيم معرضه الشخصي «وقور وأحداث الزمان تنوشني» في (مارك هاشم غاليري-بيروت).

هذا المعرض الذي يلاقي نجاحاً استدعى تمديده حتى العشرين من الشهر الجاري (كانون الأول 2014). ننشر ـ اليوم ـ هذا النص الي نشر في الكراس الخاص بالمعرض آنذاك، آملين أن ينضفر هذا النص بالمواد النقدية والحوارات التي نقدمها من خلال الفضاء المخصص للفنان أحمد معلا في موقعنا.

بصيص ظلام!..

.. ربما لأنني لاأثق كثيراً بمن يروجون للأمل.. أنظر إلى مشروع أحمد معلاّ الجديد عل أنه صرخة تضرع أخيرة يطلقها الإنسان من علياء كوكب يتصدع. رسالة استغاثة باسلةٌ ـ ولكنها يائسة ـ يلقيها، داخل زجاج ما، آخر بحار على سطح سفينة تغرق. رسالةٌ موجهةٌ إلينا.. نحن الّذين ماتزال نتثاءب على شرفات سفينتنا الكونيّة المهدّدة.. متذرعين ببعض الألم، والكثير الكثيرَ من الأضاليل وانعدام الفطنة:

«السفينةُ تغرق، ولم يبق تحت السماء سوانا.. نحنُ وطائفةٌ من فئرانٍ مذعورةٍ تهمُّ بإلقاء نفسها في ظلمات المحيط».

رسالةُ استغاثة موجعة سبق أن تلقّينا أصداءها الأولى منذ قرون وقرون: من إلياذة هوميروس.. إلى جحيم دانتي، من حشود ميكل آنجلو المتأرجحة بين وعود السماوات وخيبات الأرض.. إلى كائنات غويا المطحونة بالعذاب، والحيرة، ونفاد صبر الإنسان.

وهاهي الصيحةُ تشتدُّ وتعلو، متجليةً ـ الآنَ ـ في عملٍ ملحمي من الرهافة والقسوة بحيث يبدو وكأنه هارب من كلاسيكيات الرواد الأوائل، أو كأنه ينتمي إلى عصرٍ نهضةٍ تأخر إلى نهايات القرن العشرين.

عملٌ: مزيجٌ من خيالِ شاعرٍ وخيالِ مجنون، تتنوع فيه الدلالات وأدوات التأمّل.. فتتنوع، بالتالي، صياغات الروح وضراعاتها، وتختلط الصور الهاذية الملتبسة التي يتراءى بها الإنسان نفسه، من كائنٍ نبيل يزيّن الأرض.. إلى مجرد هيكل زريٍّ لوحش يحلم بافتراسها.

عمل «أوبرالي» أشبه مايكوّن بإلياذة بصرية تنهض في مناخ دانتوي يمزج الجحيم بالفردوس، كرنفالٌ طقسيٌّ خلاّق يخلط التراجيديا بالتهكم، والقداسة بالإثم، والسعادةَ بالألم، والعفّة بالمجون، والحكمة

بالندم أو بالعذاب!!.. مسرحٌ غرائبيّ يقدم الحياة مشخصة كما في كابوس.. حيةً، غنية، متناقضة، مزريةً وعابثة إلى درجة تصيب العقل والقلب بدوار هو: دوار الحياة.

بلى.. مزيجٌ من خيال شاعر وخيال مجنون. قلبٌ مكتظٌّ بالعالم، مكتظٌّ بهشيم بشر وهشيم حياة (وأستغربُ كيف أن هذا القلب ظلَّ قادراً على ألاّ يتهشّم أو يتصدع!..) بدايةُ قول جديد، وصرخة جديدة أثق (ولماذا أثق؟!..) أن دويّها لن يختنق أو يضيع.

قولٌ جديد.. يتجلى في استعادات ذكية، غير متعالية أو مدّعية، لجذور التقاليد الأكثر أصالةً في عصر نهضة غير محدد بأسماء أو تواريخ.

إن أحمد معلاّ لايقدم عملاً.. بل يطرحُ مشروعاً يصلح لأنْ يكون مشروع حياة. ولهذا يمكن، ببساطة، متابعة الخيط الدرامي الذي يصل بين بدايات هذا المشروع(الأعمال الورقية التي سبق أن أنجزها بمواد مختلفة «غير نبيلة» تتراوح بين الباستل والأحبار وحثالة القهوة) وبين ماوصل إليه، إذ لاأريد أن أقول: نهايته تلك الأعمالُ كانت التمرينات الاستعدادية الأولى للنشيد الملحمي الأشمل.. الذي كان إنجازه يتطلب اختبار ماأمكن من الوسائل، والمواد، والمفاهيم.. لتحرير طاقة اليد والعقل والقلب والخيال.

إن أحمد معلاّ، في مجمل ماجرّب وأعطى، يترك بصمات، آثاراً وشاخصات تدل على عصر وثقافة ورياضات فكرية وروحية لجنس بشري حُكم عليه بالإخصاء والصمت وضمور غدة الجمال: حُكم عليه أن يظل حلزوناً قانعاً بظلام قوقعته وأنفاقه التعيسة التي يتمترس بها داخل التراب.

إن عملاً كهذا يتطلب (إلى جانب الاحتياطي الكبير من الحرية والشجاعة) قدراً أكبر من ذكار اليد والعين والبصيرة.. بحيث لايقع الفنان في الأخطاء المميتة. إن حركةً واحدة، لمسةً واحدة، ضربة أداة واحدة مسموحٌ له بها، وبهذه الحركة اليتيمة والجسورة عليه أن يكون قد أكمل الإنجاز، وعلى أفضل وجه ممكن. وذلك مافعله أحمد معلا.. فهو، في تأليفه الصارم والحر، لايبدو أنه يخترع وجوهاً لبشر.. بل يكتفي بكسر القشرة ورفع القناع عن وجوه بشر محتشين أصلاً على سطح اللوحة أو سطح- الحياة. إنه يضعنا، فجأةً، أما إنجازٍ مدهشٍ ومثير لخليفةٍ

غامضة تطلّبت من الآلهة بضعة ملايين من السنين، ومن الفنان بضعة أيام أو أسابيع.

بشرٌ غريبو الأطوار والملامح والنزعات.. يولدون من السطح الأبيض كما تولد الأفكار من سواد الذاكرة!.. فوضى عارمةٌ لأناس مأخوذين بما يتوهمون أنه حريتهم وخلاصهم، داخل معتقل كوني لتأديب الأسرى وتأهيلهم لنعمي العبودية.. أو نعيم الموت!.. رؤوسٌ مرفوعة على رماح تتبدّى كبالونات تتسلق خيطانها وتسبح في فضاء مذبحة أو عرس!.. فضائل نقيضة للفضائل: مزيجٌ من جنون، وذعر، وخراب! يومُ قيامة مهولٌ لايقوم فيه الموتى.. بل ربما يموتُ فيه الأحياء!.. نورٌ ساقط على بيضة أسطورية، كأنما هي بيضةُ الكون الأولى، تحار في قراءتها وتأويلها: أهي كوّةُ نور، أو بيضة حياة، أو هي مؤخرة العالم وقد أدارها باتجاه نفسه؟!.. غزالٌ خجولٌ يلوذ بما يشبه أيقونة لعذراء ومسيح!.. صبيّ «أزعر» يجلس في أعلى جدار الكون، كأنه يمد لسانه لنا.. ويتفرج على خراب العالم!.. مائدةُ نور غامضةٌ أشبه ماتكون بموائد المآتم: أعني موائدَ معدّة للموتى.. أو معدّة من أنقاض لحومهم.. وأحلامهم!. رجالٌ، في طريقهم إلى مجد ما، يقرعون الطبول احتفاءً بجنونهم أو.. جنون الحياة. لاعبو سيرك، أشباه بشر في أقفاص، عاهرون، رعاعٌ، راقصاتٌ، قردةٌ، فوضويون، مهرجون، فراخُ أبالسة أو فراخ قديسين... كأنهم شعوبُ الأرض كلها تتطاحن وتخوض معركتها الأخيرة على قطعة عظم.. أو حفنة غبار!..

مناخٌ كاتدرائيّ غامض.. يحتله هؤلاء جميعاً: بشرٌ.. أنصاف ثوار، أنصاف وحوش، أنصاف آلهة. يصخبون ويعبثون ويفسدون ويحبون داخل مايشبه كاتدرائية أو دار بغاء أو نادياً للعراة!..

وفي أعلى موضع من هذه الكوميديا، أو هذه المذبحة، أو الهذيان الكوني، سربُ حمام يصطِّف كرسالة خجولة موجهة للإنسان في زجاجة ألقى بها «نوحٌ» معاصرٌ إلى البحر.. قبل أن تضلّ حمامته وتغرق سفينته التي هي سفينةُ الإنسانية ذاتها. رسالةٌ مختزلة ومتواضعة تحوّل المبغى إلى كنيسة للعذاب البشري. رسالةٌ موجهة إلى الخليفة كلها. رسالةٌ لابد منها وسط هذا الطوفان المجنون، وهذا السعار الوحشي الذي يكاد يفتك بميع القيم.. بل وبكلّ بذور الحياة.

يضعُ حماماتٍ فوقُ.. أسكتتْ أصوات الجميع، وكتمت ضوضاءهم:

إن علينا الآن إذنْ أن نوصل الرسالة. إن علينا أن نعلن، بقصيدة، بصرخة، بشهقة حب أو ضربة فرشاة، أنه مايزال في وسعنا (وأخشى أنه لم يعد في وسعنا أبداً) أن نمدَّ يد الغوث إلى سيدنا الإنسان.

لقد تهيأ لي، وأنا أقرأ هذه الكائنات الملتاعة وأتنصّتُ إلى ذعرها، أنها ـ أثناء عملية خلقها ـ كانت تتحرك باستقلال كامل عن إرادة خالقها.. وهذا بديهي إلى حد بعيد في عمل ملحمي كهذا، ذلك لأن هؤلاء البشر (سكان اللوحة الأصليين) هم الّذين يحلمون، هم الذي يتعبون، هم الذين يختارون موقعهم على خارطة جحيمهم الأرضي، وبالتالي فهم القادرون على التدخل في صياغة أدقّ التفاصيل والحيل «التقنية» لوجودهم الفعلي: إنهم يعيشون داخل اللوحة ـ المشهد ـ الحياة... بينما يكتفي الفنان (الخالق المفترض) بالوقوف خارجاً يتأمل في الكيفية التي تتخلّق بها كائناته، محتفياً بأوهام خلقه، زاعماً لنفسه ولنا ـ نحن الذين نقف خارج الأسوار ـ أنه هو الذي خلقها على صورة أوهامه ومثالها.. بحيث لايبقى عليها إلا أن تخرّ على الأرض (التي هي أرضُ أوهامه أيضاً) شاكرةً، متعبدة.

كائنات أحمد معلاّ ـ على عكس الكائنات الأرضية الأخرى.. التي هي نحن ـ نعيش جحيمها باندفاع وطلاقة وحرية تكاد تصيب عقولنا بالدوار. إنها ـ إنهم ـ أحرار في أ يكون تعساء، أ مجانين، أو حتى أسرى في أقفاص أو فضاءات أو معسكرات موت... فيما نحن نُمضي حياتنا كلها في أقفاص مكيّفة، فلا نعود نعرف مايمكن أن نفعله بهواء الحرية، وشمس الحرية، والدوار الخبيث الذي نثيره في رؤوسنا ملعونةُ الأبوين الغامضةُ: الحرية.

إن اللوحة (من بين جميع الكائنات، ومثلها مثل القصيدة)

هي التي تختار الكيفية التي تولد بها: الطقوس، والأفكار، والملامحَ، والألبسة الأكثر ملاءمةً للاحتفاء بعيد طفولة قد يكون عيد موت!..

والفنان إنما يكون في كامل حريته، وبالتالي في كامل سيطرته على أدواته وأفكاره وأسرار مشروعه، حين يكون قادراً على إطلاق فكرة عمله بحيث يكون في وسعها هي أن تحدد مصيرها، وشكلها، وساعة مولدها.

«أنا حرٌّ حين يكون جنين فكرتي حرّاً في أن يولد أو يختنق في ظلام رحمه الشخصي».... يقول الفنان. إنه لايخلق اللوحة بل يقول لها: (انولدي ساعةُ تشائين وكيفما تشائين. أنت سيدة حياتك وموتك).. وإلا فمن يفسّر لي الكيفية أو المشيئة أو النزوة الغامضة التي دفعت بتلك الحمائم البلهاوات إلى أعلى قفص الجنون ذاك: أهو أحمد معلاّ.. في لحظة أمل؟! أم هي.. في لحظة قنوظ؟؟..

ماأعرفه (ماأميل إلى الظنّ بأنني أعرفه) أن هذه الحمامات المسكينة، مثلها مثل جميع الفنانين والشعراء، هي التي اختارتـ بمحض إرادتها.. أو بمحض حماقتها ـ أن تكون هناك في علياء ذلك الجنون الصارخ الذي هو حياتنا في أبسط تأويل: جاءت لتشهد، أو تتأمل، أو تنوح... جاءت لتأخذ موقعها الطبيعي في مشهد الحياة.

نشعر ـ أمام هذا الكابوس الجهنمي ـ أننا نسبح في ماء أسود، نتنفس هواءً أسود، نتنصّت إلى غناء أسود.. ونعلك لقمة حياةً سوداء. نشعر أننا أسرى فظاعة وذعر وفقدان أمل، أسرى عالم لايترك لنا من الخيارات ـ إذا استثنينا القبر ـ غير الجنون أو الجنون: أسرى ظلمات.

أحمد معلاّ مجنون آخر يلتحق بالقافلة. يبدو، وهو يتسلّى بصياغة حياتنا، كأنه يبتدع كابوساً تعجز روح الإنسان عن احتماله والنهوض به. إنه ـ بدل أن يشرع في استنباط شرارات النار الأولى التي أبدعها الإنسان بذكاء ذراعية ووف قلبه ـ يعيد اختراع الظلام!...

إنه، بدأبٍ لايليقَ إلا بالأبالسة أو القديسين، يحكّ الخشب على الخشب ليهدي العالم أول جنينٍ للخوف: يهديهِ.. بصيص ظلام.

نزيه أبو عفش

اكتشف سورية

|

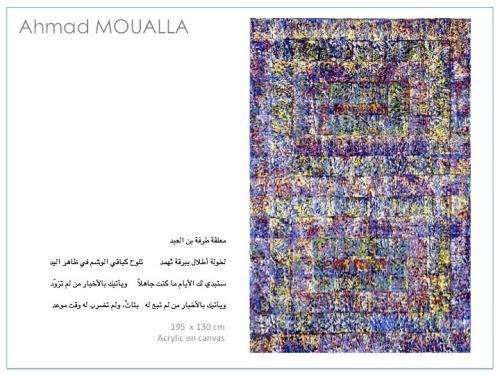

من أعمال الفنان أحمد معلا في غاليري مارك هاشم ببيروت |

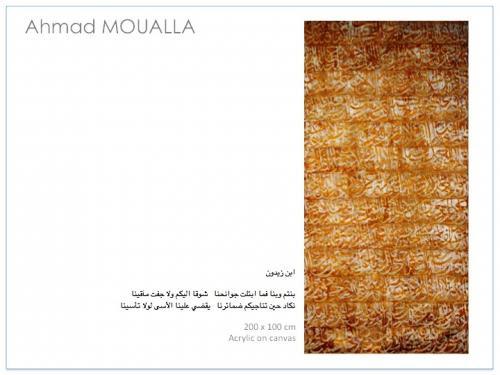

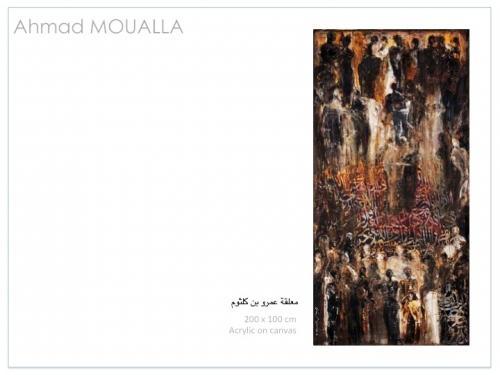

من أعمال الفنان أحمد معلا في غاليري مارك هاشم ببيروت |

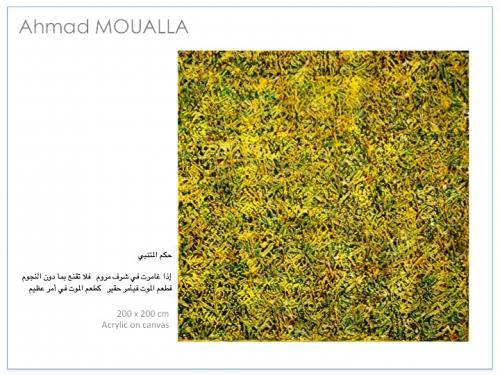

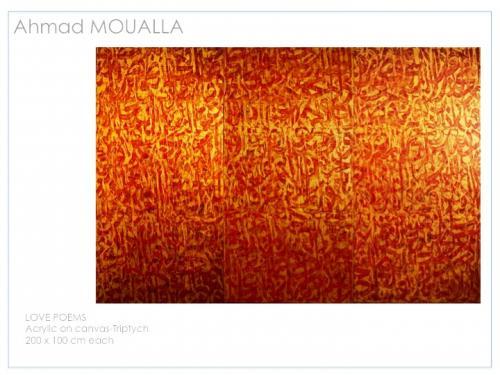

من أعمال الفنان أحمد معلا في غاليري مارك هاشم ببيروت |

نزار قباني

نزار قباني بدوي الجبل

بدوي الجبل الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي

الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي قصة الحب بين ولادة وابن زيدون

قصة الحب بين ولادة وابن زيدون منتجع نسمة جبل.. جمال طبيعي لا يوصف

منتجع نسمة جبل.. جمال طبيعي لا يوصف زكريا تامر

زكريا تامر أدونيس

أدونيس منبج

منبج السادس من أيار

السادس من أيار صور جديدة للجامع الأموي في دمشق

صور جديدة للجامع الأموي في دمشق أبو فراس الحمداني

أبو فراس الحمداني السيف الدمشقي أسطورة لا تزال حية

السيف الدمشقي أسطورة لا تزال حية آيات قرآنية كريمة بالخط العربي الكوفي للفنان محمد الجندلي

آيات قرآنية كريمة بالخط العربي الكوفي للفنان محمد الجندلي نذير نبعة يعرض استعادياً تجربته الفنية في صالة تجليات

نذير نبعة يعرض استعادياً تجربته الفنية في صالة تجليات صور جديدة لمدينة تدمر من السماء

صور جديدة لمدينة تدمر من السماء